Por: Andrés Zambrano*

Aunque los términos fake news y postverdad son expresiones relativamente recientes, en realidad se trata de fenómenos casi tan viejos como la humanidad, si los entendemos como la intención de falsear los hechos de la realidad para ponerlos al servicio de una religión, una ideología o simplemente intereses particulares.

Sin embargo, es necesario señalar que el concepto de las fake news y su utilización estratégica se intensificaron con la irrupción de los medios masivos de comunicación como una verdadera industria. Por ello, vamos a recordar aquí dos hechos históricos ocurridos hace 125 años, que evidencian el poder de las fake news. En aquella época —finales del siglo XIX y comienzos del XX— la prensa escrita pasó de ser una serie de boletines, más o menos ideologizados y con fines divulgativos, a convertirse en un negocio multimillonario, enfocado en atraer audiencias, no necesariamente mediante información de calidad.

El caso Dreyfus

El primero de estos hechos acaba de tener un nuevo capítulo en Francia, convirtiéndose en una suerte de viaje en el tiempo. Hace apenas unas semanas, el gobierno francés anunció que ascenderá póstumamente al rango de general al capitán Alfred Dreyfus, quien fue falsamente acusado de traición hace 125 años.

Lo que se conoce como “el caso Dreyfus” comenzó en 1898, cuando el capitán del ejército francés Alfred Dreyfus, originario de Alsacia —región fronteriza con Alemania—, de ascendencia judía y con un marcado acento alemán, fue acusado de espiar para el país vecino. En ese entonces, Europa atravesaba un período de creciente antisemitismo, un clima social e ideológico que más tarde allanaría el camino para el ascenso de figuras como Adolf Hitler.

Te puede interesar: https://elpais.com/cultura/2025-06-22/ultima-hora-del-caso-dreyfus.html

En Francia, varios periódicos alimentaban a diario el odio hacia la comunidad judía, por cuenta de las supuestas acciones de Dreyfus, sin aportar ninguna prueba concreta. Estas publicaciones se difundieron en medio de un juicio a puerta cerrada, que terminó por envenenar la opinión pública contra el joven capitán y su comunidad. El 22 de diciembre de 1894, Dreyfus fue declarado culpable, despojado de sus honores militares y condenado al exilio en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa.

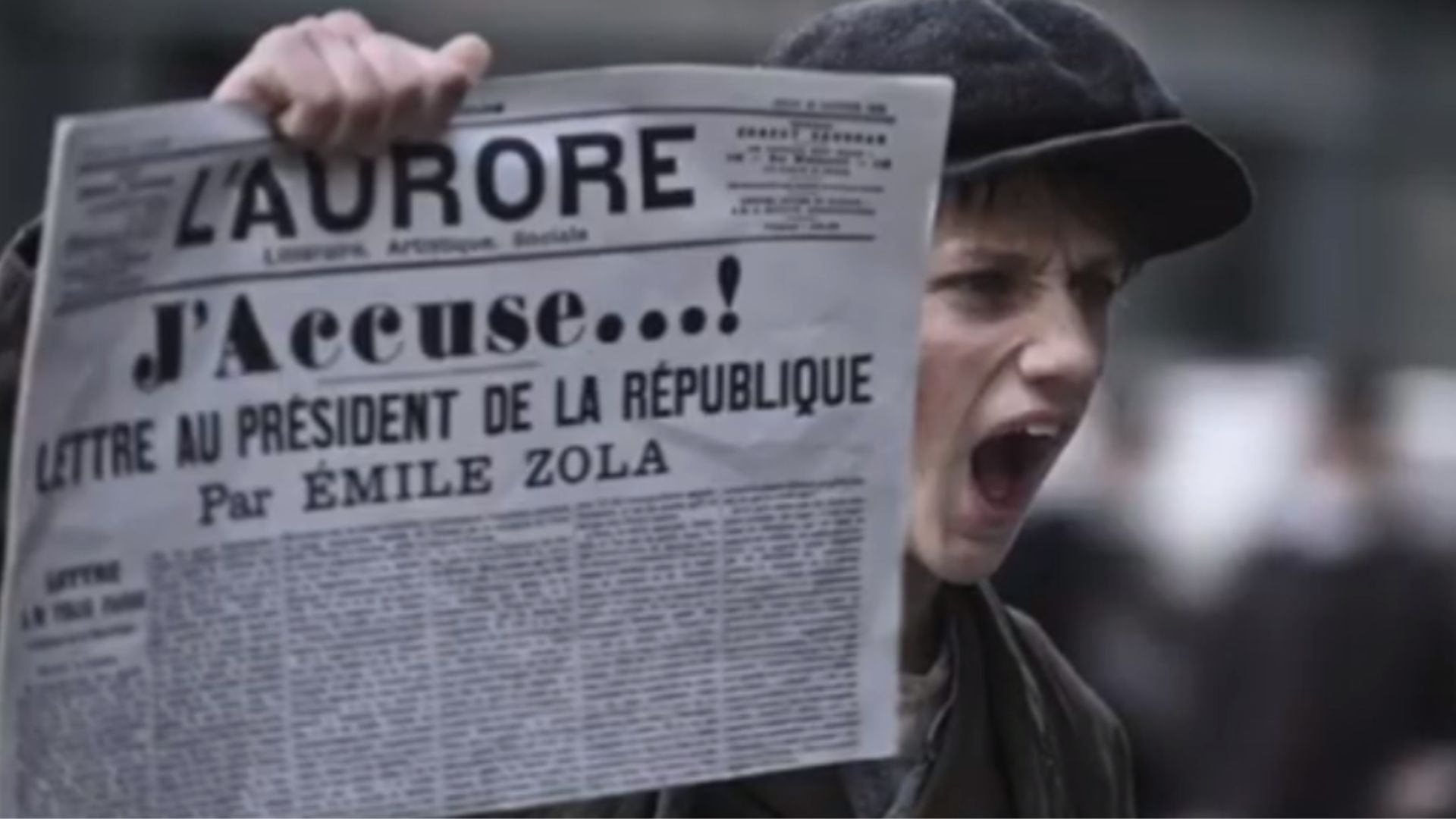

Yo acuso

Según el historiador Philippe Oriol, curador de la exposición Alfred Dreyfus: verdad y justicia, que se presenta de forma paralela al ascenso póstumo del capitán, citado por el diario El País de España: “Fue un momento en el que muchos intentaron recuperar un poder perdido, pero lo hicieron desde el resentimiento. Los monárquicos, los antisemitas, los nacionalistas… Y para ello difundieron falsedades a través de la prensa. Se buscaba un golpe mediático, impacto. Como tratan de hacerlo hoy algunas webs con el clickbait”.

La diferencia con los tiempos actuales radica principalmente en la velocidad de difusión y viralización. Mientras que hoy bastan apenas unos segundos para que discursos de odio se propaguen por todo el mundo, en aquella época podían pasar semanas o incluso meses para lograr un impacto similar.

El episodio dio un giro decisivo cuando el escritor Émile Zola —considerado en su época una especie de faro moral, algo así como un influencer— publicó su célebre artículo Yo acuso. En él denunciaba la manipulación del juicio contra Dreyfus y señalaba que el veredicto estaba profundamente marcado por el antisemitismo. El texto apareció en Le Petit Journal el 13 de enero de 1898, y se convirtió en un catalizador clave para la revisión del caso y la posterior rehabilitación del capitán.

Y la prensa amarilla

El segundo caso que vale la pena mencionar es el conflicto bélico prácticamente inventado por los magnates de la prensa escrita Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Ambos señores sentaron las bases del periodismo moderno: Pulitzer, de hecho, da nombre al prestigioso premio que hoy distingue a lo mejor del periodismo mundial, mientras que Hearst es ampliamente considerado el padre del llamado “periodismo amarillo”.

Estos dos poderosos empresarios construyeron verdaderos imperios mediáticos y, en su feroz competencia por dominar el mercado estadounidense, no tuvieron ningún escrúpulo en sacrificar la verdad en favor del sensacionalismo. Tal fue su influencia que pudieron torcerle el cuello a la historia misma durante la guerra entre Estados Unidos y España en 1898. En su afán por aumentar la circulación de sus periódicos, incendiaron deliberadamente la opinión pública a favor del conflicto, manipulando los hechos para generar indignación y respaldo a la intervención militar. Como resultado, España terminó perdiendo sus últimas colonias en América y Asia: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

También te puede interesar: https://educalidad.com/la-educacion-mediatica-en-tiempos-de-desinformacion

El poder de la mentira

Hace 128 años, como hoy, informaciones amañadas o abiertamente falsas fueron utilizadas para manipular emociones y agitar a la opinión pública, mediante un periodismo marcadamente sensacionalista. Nada muy diferente a lo que hacen muchos influencers o medios de bolsillo en cualquier campaña política ayudados por la inteligencia artificial.

Quizás la mayor mentira fue presentar como un ataque español la explosión accidental de las calderas del acorazado USS Maine, anclado en el puerto de La Habana, un incidente que sirvió como pretexto para iniciar la guerra entre Estados Unidos y España.

Es cierto que eran otros tiempos, pero lo ocurrido demuestra que, los mismos albores del surgimiento de los llamados medios masivos, sus principales actores ya eran plenamente conscientes —para bien y para mal— del enorme poder de la comunicación.

* Miembro del Equipo de Educalidad

Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!