Por: Alvaro Duque Soto*

El 7 de junio de 2025, mientras el senador Miguel Uribe Turbay era trasladado de urgencia tras recibir seis disparos, en las redes sociales ya se tejía una maraña de explicaciones alternativas que poco tenían que ver con la realidad: desde un autoatentado organizado por la derecha hasta una conspiración de Petro para eliminar a la oposición.

En cuestión de minutos X se convirtió en un laboratorio en tiempo real donde miles de usuarios comenzaron a conectar datos sueltos —un celular extraviado, fotos falsas, chats fuera de contexto— como si fuera un dibujo para unir puntos. En poco tiempo se construyeron decenas de relatos incompatibles, todos creíbles para quienes los compartían.

Este fenómeno no es nuevo, pero sí más frecuente. Ya no se trata de unos pocos excéntricos refugiados en foros marginales. La proliferación de teorías conspirativas en el ecosistema digital se ha vuelto casi una nueva normalidad que impulsa el desorden informativo (DI), influye en elecciones, moldea la deliberación pública y fractura sociedades enteras. La pregunta ya no es si existen, sino cómo entender por qué florecen, cómo se propagan y qué podemos hacer al respecto.

¿Conspiraciones o cuentos?

Una teoría conspirativa atribuye hechos complejos a planes secretos orquestados por élites poderosas y malintencionadas. Se funda en la idea de que hay una agenda oculta, una verdad deliberadamente negada por quienes detentan el poder. No se trata solo de especulaciones, sino de relatos que suelen carecer de pruebas verificables —o que, cuando las tienen, están descontextualizadas, manipuladas o falsificadas—.

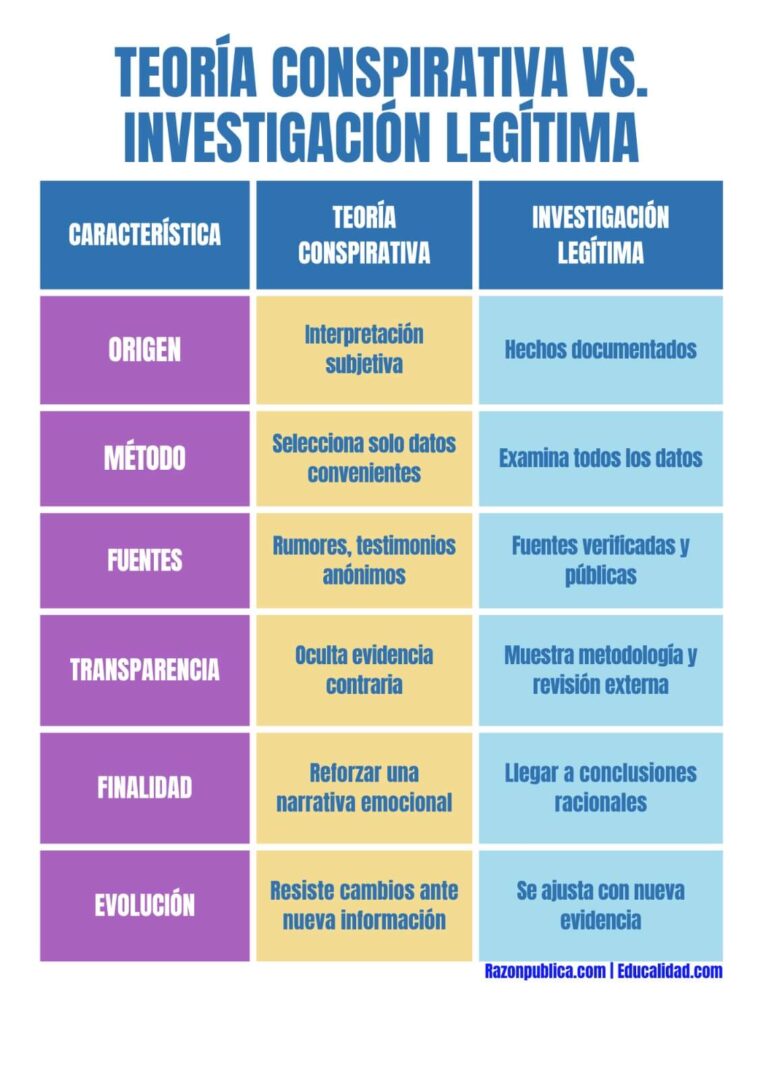

Pero no todas las conspiraciones son imaginarias. La historia está llena de complots reales que fueron desenmascarados gracias a investigaciones rigurosas. La diferencia está en la evidencia.

Pensemos en el caso Watergate, donde periodistas valientes descubrieron una red de espionaje y corrupción dentro de la Casa Blanca. Otro caso emblemático es el escándalo Irán-Contra: altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos vendieron armas ilegalmente a Irán y usaron esos fondos para financiar grupos armados en Nicaragua, violando leyes y ocultando la operación al Congreso. Las investigaciones oficiales y los testimonios permitieron descubrir este complot secreto y demostrar que algunas conspiraciones sí ocurren y se pueden documentar.

También te puede interesar: https://razonpublica.com/detector-humo-desorden-informativo-20-la-manipulacion-viene-adentro/

En Colombia, durante décadas circularon teorías sobre vínculos entre paramilitares y políticos que muchos descartaron como fantasías de la izquierda. Estas narrativas, enmarcadas en relatos conspirativos, presentaban a la guerrilla y a sus presuntos colaboradores como parte de un complot nacional e internacional para destruir el país. Sin embargo, el escándalo de la ‘parapolítica’ demostró que esas sospechas no eran inventos ni elucubraciones: existían pactos documentados entre grupos armados ilegales y congresistas. Fue una conspiración real, no una teoría conspirativa, porque se probó con hechos verificables.

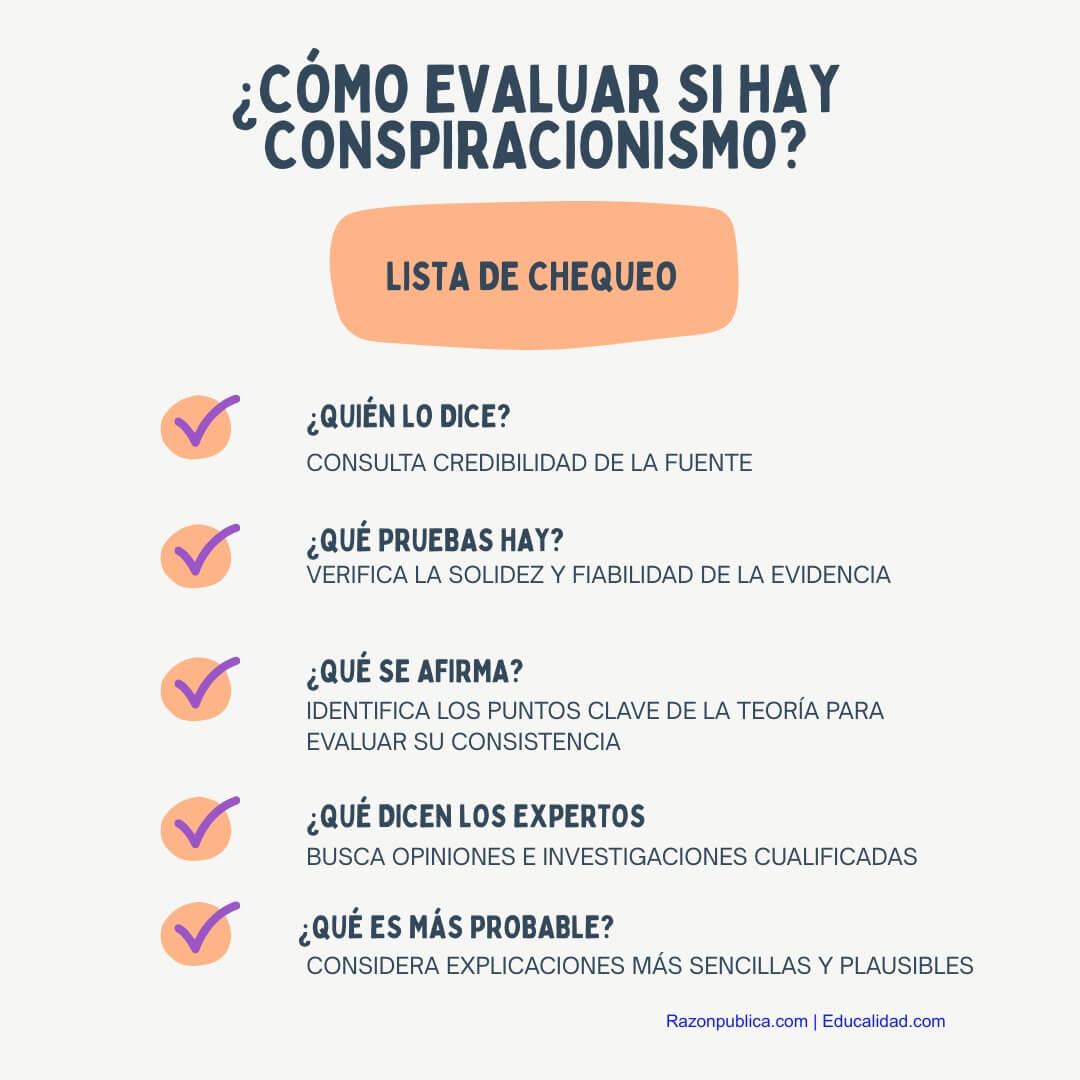

La distinción es fundamental. Si ignoramos por completo las teorías conspirativas, corremos el riesgo de descartar también investigaciones legítimas que buscan la verdad detrás de hechos complejos y, a veces, oscuros (Ver infografía Cómo nace una teoría conspirativa).

El problema surge cuando el escepticismo se convierte en una lente distorsionada que ve complots hasta en la sopa. Ese es el conspiracionismo: una mentalidad que reemplaza la duda razonable por la sospecha permanente y borra la línea entre una desconfianza saludable y la paranoia destructiva.

¿Cómo la mente conspira?

¿Por qué creemos en esas narrativas que ofrecen relatos que suenan absurdos pero nos seducen? La respuesta está en nuestro propio cerebro y también en nuestra forma de relacionarnos con los demás.

Cuando la realidad nos resulta incomprensible, la mente busca “conectar los puntos”, aunque sean datos inconexos. Eso brinda consuelo. La apofenia, que es lo que sucede cuando jugamos a encontrar formas familiares en las nubes —ver patrones donde no los hay—, nos permite darle sentido al caos. Las teorías conspirativas ofrecen un mapa tranquilizador: todo tiene una causa, nada es accidental. Si algo terrible pasa, debe haber un culpable oculto.

Una investigación británica reveló en marzo pasado cómo el rencor también alimenta el pensamiento conspirativo: sentirse traicionado o excluido crea una disposición emocional a aceptar relatos que culpen a ‘otros’.

Los sesgos cognitivos completan el cuadro. El sesgo de confirmación nos lleva a buscar solo información que refuerza nuestras creencias previas, mientras que la disonancia cognitiva nos hace rechazar hechos que contradicen nuestra visión del mundo.

Pero el problema no está solo en nuestras cabezas. También está en cómo vivimos juntos. La desconfianza institucional es uno de los pilares del conspiracionismo. Muchos ciudadanos ya no ven a gobiernos, medios tradicionales ni científicos como fuentes confiables.

Además, las teorías conspirativas robustecen la identidad colectiva. Quien ‘descubre la verdad’ no solo comprende el mundo, también pertenece a un grupo que se siente iluminado frente al resto.

Esta necesidad humana de dar sentido a eventos complejos es universal, pero la forma que toman las conspiraciones varía según la cultura. En África rural pueden involucrar hechicería; en China se culpa a los Rothschild de eventos históricos; en Turquía proliferan teorías sobre conspiraciones judeo-masónicas. En América Latina, la historia de golpes y conspiraciones reales ha creado un “sexto sentido” político hacia las intrigas que alimenta la sensación de ser víctimas de fuerzas geopolíticas incontrolables.

La máquina de la paranoia

Internet y las redes sociales no inventaron el conspiracionismo, pero lo han banalizado, amplificado y acelerado. El modelo digital nos convirtió en prosumidores: creamos y consumimos contenidos. Esto dificulta distinguir rumores de noticias. Cada usuario se vuelve un posible eslabón en la cadena del DI, capaz de conectar puntos imaginarios que transforman hechos trágicos en rompecabezas de especulaciones sin fin.

El caso Uribe Turbay muestra esta dinámica con nitidez: apenas minutos después del atentado, la red social X se inundó de conjeturas. Algunos usuarios llegaron a afirmar, sin evidencia alguna, que el senador estaba muerto y su cuerpo se usaba como “herramienta de marketing político”.

También te puede interesar: https://educalidad.com/educalidad-en-la-semana-de-la-ami

Ese comportamiento no es fortuito: las plataformas están diseñadas para destacar contenidos que apelan a emociones como la ira, el miedo o la indignación, porque son los que más captan la atención y generan interacción. Al mismo tiempo, la mayoría de los medios sociales funcionan como comunidades donde se comparten relatos comunes, predominan las opiniones afines y se excluyen puntos de vista distintos. Son las llamadas cámaras de eco, que consolidan creencias preexistentes y dificultan el contacto con información basada en evidencia que podría cuestionarlas.

Las celebridades también juegan un papel relevante en la difusión y la normalización del conspiracionismo, que se han vuelto negocio en plataformas como Telegram, donde abundan las comunidades alrededor de teorías conspirativas que venden productos, cursos y contenido premium a sus seguidores. La paranoia, literalmente, paga. Y no es casual: detrás de muchas teorías hay intereses concretos. Algunos políticos, influencers o grupos organizados avivan estas narrativas para ganar visibilidad, polarizar a la opinión o debilitar al rival.

El doble filo: entre la parálisis y la movilización

Las teorías conspirativas son paradojas ambulantes: pueden paralizar o movilizar. Por un lado, a veces generan impotencia ante enemigos invisibles y todopoderosos. La exposición reiterada a narrativas antigubernamentales reduce la participación política; creer en conspiraciones climáticas debilita el compromiso individual con acciones concretas. Funcionan como un nuevo “opio del pueblo”, un remedio envenenado que promete alivio pero nubla la comprensión real de los problemas.

Pero ese efecto puede invertirse. Al construir antagonistas claros y malévolos, las conspiraciones fortalecen la identidad colectiva y brindan un relato que exige respuesta. El resentimiento acumulado se transforma en combustible para la movilización contra élites percibidas como responsables de un orden injusto.

Como señala Gabriel Gatehouse, en The Coming Storm: A Journey into the Heart of the Conspiracy Machine (2024): Cuando los ciudadanos no ven mejoras tangibles en sus vidas, tienden a creer que una fuerza oculta sabotea los planes de sus líderes. Ese malestar estructural crea el clima perfecto para que florezcan las teorías conspirativas. Y cuando se combinan con hechos confusos de alto impacto, como ocurre cada vez con más frecuencia, el efecto se amplía.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay y los audios filtrados del excanciller Álvaro Leyva —en los que se habla de “sacar a Petro” con apoyo extranjero— son dos buenos ejemplos. Aunque aún es prematuro para saber si se trata de complots reales, desahogos personales o distorsiones mediáticas, sus efectos ya son palpables: alimentan la sospecha, paralizan la deliberación pública y movilizan pasiones enfrentadas. Cuando la política se llena de relatos incendiarios sin verificación, la línea entre conspiración real y conspiracionismo se vuelve difícil de trazar. Por eso, resulta urgente impulsar herramientas que permitan distinguir entre sospechas infundadas y hechos comprobables. Solo así podremos evitar que la democracia quede atrapada en una guerra de versiones enfrentadas que dificulte la construcción de acuerdos y la gobernabilidad.

Defender la verdad sin caer en la trampa

Enfrentar las teorías conspirativas exige un enfoque integral: impulsar la alfabetización mediática e informacional, recuperar la confianza institucional y exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales. No se trata de silenciar voces incómodas, sino de fortalecer la capacidad ciudadana para orientarse en medio del DI.

Diferenciar entre complots reales —como Watergate y la parapolítica— y relatos sostenidos solo en sospechas es un primer paso. Aunque las llamas de la desinformación se propaguen más pronto que sus desmentidos, el trabajo de los verificadores sigue siendo un freno vital.

La tecnología también ofrece nuevas herramientas. Investigadores del MIT han desarrollado DebunkBot, una inteligencia artificial que dialoga con personas convencidas de teorías conspirativas y las ayuda a abandonar estas creencias. Aun así, el mayor desafío es emocional: la pertenencia a un grupo suele pesar más que las pruebas.

Por eso la alfabetización mediática debe ir más allá de los datos. Enseñar a hacer preguntas, contrastar fuentes y evitar falsas simetrías entre expertos y charlatanes es parte del antídoto. Cada ciudadano puede empezar con preguntas simples: ¿quién lo dice?, ¿por qué?, ¿qué pruebas hay?

Salir del laberinto conspirativo no depende solo de voluntad, sino de acciones concretas: incluir pensamiento crítico en las aulas y en otros espacios de formación, promover transparencia, defender el periodismo responsable y mejorar la moderación algorítmica sin censura arbitraria. Porque cuando los hechos no bastan para sostener la realidad —como vimos en el caso Uribe—, defenderla es una tarea colectiva. La mentira organizada se combate con ciudadanía activa, capaz de distinguir entre el escepticismo saludable y la paranoia que nos consume desde adentro.

*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.